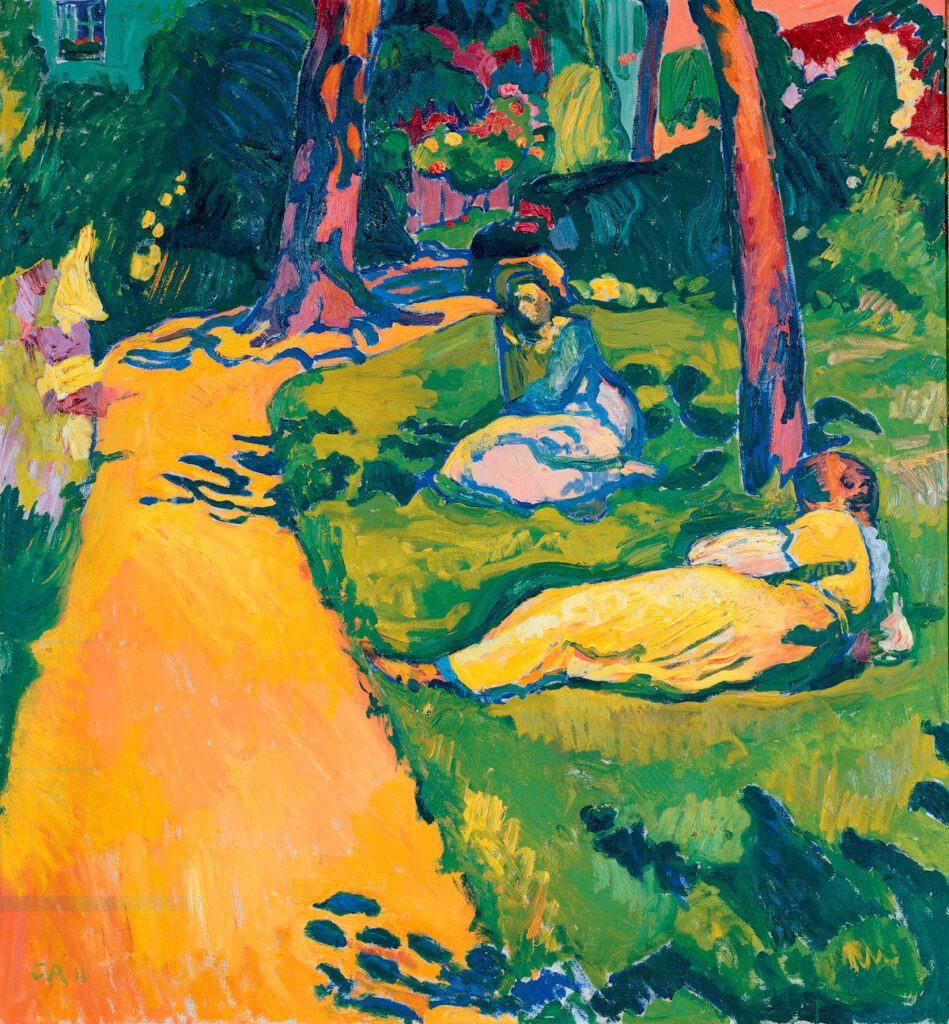

Cuno Amiet, «Ruhepause im Garten auf der Oschwand», 1911, Inv. A1829

In seinem Bauerngarten auf der Oschwand hatte Cuno Amiet gleichsam ein Stück Paradies gefunden und realisiert. Der Garten ist auch ein Hauptthema in seinem Werk. Nach seiner Abwendung von Ferdinand Hodlers Einfluss schuf er einige seiner persönlichsten Werke. Das 1911 entstandene Bild steht in dieser Tradition. Es ist geprägt von Eindrücken aus Pont-Aven sowie von Impulsen der Künstlergruppe «Die Brücke». Charakteristisch sind die breiten Farbflächen, kräftige Konturen, leuchtende Farben und eine harmonische Komposition.

Mehr darüber finden Sie im Jahresbericht 1997 – 2001 Seiten 71 – 73. Dieser Link führt Sie zum Eintrag in der Sammlung.

Foto: Rolf Wessendorf